- 支持DeepSeek AI

- 自由对话交流

- 协助爸爸妈妈与孩子交流、好习惯养成

- 作业、知识答疑

- 讲课、预习、复习、练习

- 哪吒、敖丙电影原声

更多详情和形象定制见 AI机器人小奥

匠人、匠心、匠物

想象一下,你面前这盘蔬菜并非来自田间地头双手沾满泥土的农民,而是在金属与塑料构筑的垂直农业高塔中生长出来的科技结晶,你会是什么反应?

2018年在柏林时,我被当地超市里两三米高、5至6层不等的垂直农业生长柜深深吸引:它们形似超市的冷鲜柜,但坚硬光滑的玻璃壁橱内却没有任何花哨的食物包装,而是冒着幽幽的紫光。

大大小小的香草从每一层的塑料面板之间冒出头来,在冷柜内部的气流循环中身型笔挺地簌簌发抖。偶有像是工作人员的年轻人爬上梯架,把冷柜里成熟的植物摘择出来,整理放置在货架上。

本着朴素的好奇心,我开始了在一家垂直农业公司的实习。

刚刚入职的那一年,我像海绵一样吸收着新鲜的讯息和知识,在生产车间、工房、实验室和自己的工位之间打转,渐渐地了解了什么是垂直农业,以及工业设计师在这个系统中的职责。

垂直农业一般使用无土栽培,常见有水培(Hydroponics)和气培(Aeroponics)两种方式,将肥料、氧气以及其他植物生长需要的元素按照配方注入水中,借助水泵发力,把营养液纵向输送到垂直结构的各个层面。

垂直农业设施则有半封闭和全封闭之分,前者依然会把太阳光照引入其植被的生长环境;后者则是在完全封闭的非自然空间,植物仅仅通过人造光进行光合作用,以实现对植物生长环境种种参数的精准调配。

我所在的公司主营水培全封闭多层结构式的生长柜,也是对技术要求最高、调控最精确的一类。

在传统的露地种植中,农民依靠经验和感知与大自然协作来培育作物。而在全封闭的水培生长柜中,植物生长环境的参数是完全量化的,各部门仅仅通过数字来交流彼此的需求:植物科学家给出他们需要的具体参数,工程师和设计师以此为基准,设计并满足这些参数的照明设备、灌溉系统、通风系统等硬件环境。

举个例子,垂直农业生长柜里的作物必须嵌在基底(substrate)中,基底无法自行漂浮在水面上,因此需要我们为其设计托盘和大小合适的凹孔。

凹孔在对植物根须起到包裹保护作用的同时,又要留有容纳根须生长的余裕。它既不能太过狭窄,以便保证根须旺盛的植物在收割时能轻松地连根拔起;也不能过于宽松,否则光线的渗透会引起绿藻泛滥、与植物争夺营养。

为了追求完美的的几何型态,我每天蹲守在工房3D打印机前打印模型、测试基底契合度、修改模型、再重新打印模型……如此循环往复,在打火机大小的尺度里调整着每个切面的尺寸,在0.1毫米与0.11毫米之间徘徊。

我不禁感慨:自然环境中生长的作物,恐怕不需要这么精细的“伺候”吧?

垂直农业不占用土地就能生产食物的“奇迹”叙事,实际上建立在一系列复杂且麻烦的流程之上。

垂直农业公司不光为零售商提供种植技术、硬件,还提供操作机器的人工。因此,提高机器的易用性、降低操作时的人工时长,就成了降低成本的关键。

为了把各环节的时间和人力成本压缩到最低,一些看似简单的维护超市水培柜的末端流程,如收割叶菜、包装、维护清理货架、记录收成健康状态、清洁生长柜、移栽幼苗等,也必须依靠垂直农业公司提供的手册指南。

这一指南的撰写和完善则来自设计师们对“农夫”(操作和维护水培柜的工作人员,行业简称farmer)无数次上机操作的跟踪。

我们对farmer的记录会用于分析每个步骤精确到分钟所花费的时间。基于这些观察与分析,再优化生长柜里硬件的排列和设计、增加操作流程中所需要的辅助工具、调整不同操作流程之间的步骤顺序,提升每一个人机交互的界面的易用性,尽可能地把生长柜所需的人工维护时间缩减到最低。

是不是像极了大卫·格雷伯在《毫无意义的工作》中描述的跟踪工人考评绩效的白领人员?

只不过我们手里拿的不是本本和表格,而是GoPro,影子一般地跟踪操作生长柜的工作人员,不加任何干涉地记录他们工作中的每个步骤、每个动作和每个失误。

行业内常常听到这种说辞:在全球人口增长、气候变化进程加速的背景下,适宜农耕的土地资源逐渐减少,更大范围的粮食危机已依稀可见。因此,制造一个内部环境完全可控的的垂直农业也许会成为保障粮食安全的优先选项。

然而,每当垂直农业作为解决未来粮食危机的潜在选项被提出时,都不得不面对这个令人尴尬的问题,即适用于垂直农业系统的作物种类其实非常有限。

首先,规模化生产的机器很难照顾到不同作物植株的需求。

垂直农业的生长柜的层高往往取常种植作物的中间值,高于或者矮于这个的生长区间的作物都会被排除在外。在大型生长柜中,也很难针对某些单元区域的生长参数进行定点调控,一些品种特殊的小批量订单会成为烫手山芋。

除了种植和收割,收成的后期处理(post production)也是人力成本较高的一个步骤。不同的农产品的处理和分拣包装方式不同,减少作物的品种往往成为简化人工流程最简单直接的方式。

最重要的是,商用垂直农业公司目前还只能通过沙拉菜、香草,或是水分含量较高的西红柿、黄瓜、辣椒等农产品获利,因为这些作物耗能小,空间需求小,生长周期短,技术挑战较低,市场价值也较高;而无法通过种植含高蛋白、碳水化合物或者脂肪的粮食作物获益。

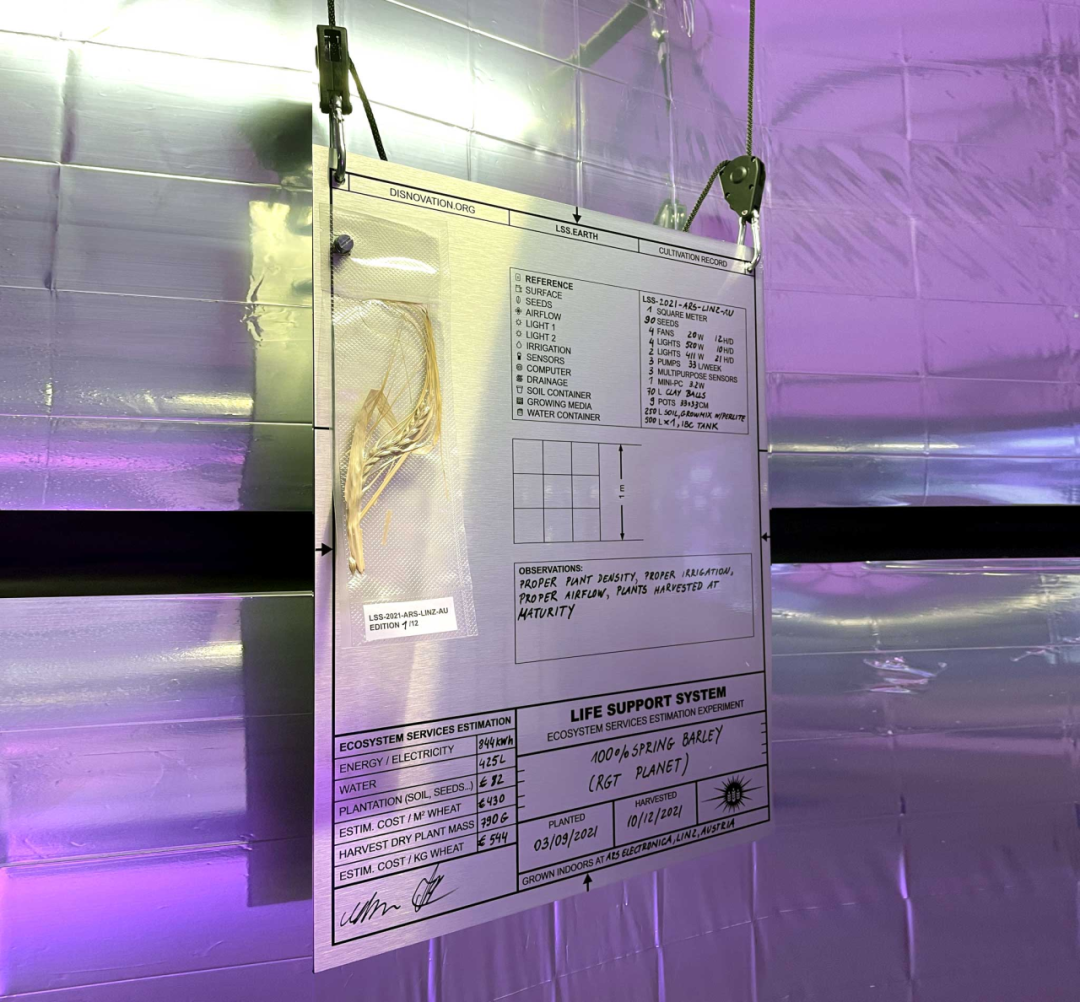

去年,德国垂直农业初创公司infarm倒是在埃及的COP27峰会上公布了在他们的垂直农业设施中成功种植小麦的实验结果。

该公司创始人在一份公开声明中表示:“第一轮试验结果表现杰出,预计每平方米年产量将达到11.7公斤(相当于亩产7800公斤)。若扩大规模,则相当于每公顷年产117吨,是露天种植产量的26倍。”

infarm并没有公开他们在实验中的耗能数据。但是根据公共艺术项目http://DISNOVATION.ORG的测算,在封闭环境中种植1平方米小麦,所需的能耗和外部营养物质等“真实成本估算”高达每公斤小麦200欧元(约1547元人民币),相当于当时欧洲小麦市价的一千多倍。

采用如此高成本高能耗的方式来保障粮食安全,显然既不经济,也不理性。

在垂直农业的营销话语中,“可持续”则是另一个引人瞩目的标签。

垂直农业宣称安装水培生产柜可以减少食物里程,有助于推广本地食物。遗憾的是,这些被锁在玻璃柜里的香菜、薄荷、鼠尾草,虽然勉强称得上来自本地,却完全和本地的自然、气候、生产者和食物网络脱节。

垂直农业还宣称可以节约水资源,却对系统高耗能的本质视而不见:垂直农业现阶段无法突破的瓶颈,在于必须消耗大量能源来供给系统里的LED人造光。

2021年的一份行业调研显示,336家可控环境农业公司(Controlled-enviroment Agriculture)中有64%未使用任何绿色或者再生能源。

使用化石燃料不仅不环保,且发电过程中能量转化的各个步骤中都存在能量损失,使得室内照明相对于阳光而言能源利用率极低。以耗能较低的绿叶蔬菜为例,普通温室仅为每千克5.4kWh,垂直农业每千克生产耗能则高达38.8kWh。

我还常听同行说,垂直农业的终极目标是将农业整合进更狭窄的占地面积,把原本被农业占用的大面积土地归还给大自然。因为土地农业不管被如何改进,提供的生物多样性也完全不能与大自然相媲美。

●北京天福园农场的生物多样性农业

但是考虑到垂直农业高耗能的本质,计算其真实的占地面积和资源消耗就不能只考虑工厂本身,而也要把为其供能的基建设施考虑在内。因此,看似环保、使用可再生能源的垂直农业公司,实质上也变相占据着为其供电的太阳能、风能设施的广大土地。

目前看来,除了生菜等低耗能的绿叶菜,通过垂直农业生产其他作物所“节省”的土地面积,并不足以抵消为其供电所占据的土地面积。

此外,已有的数据往往局限于垂直农业生产过程本身的能耗,而并不包括金属架构、人造光和传感器等基础设施生产所需能耗。这些基础设施在使用中还会经历磨损,一过使用年限就会成为工业或者电子垃圾。

如此种种,显然也与垂直农业想打造的环保叙事相悖。

俄乌战争期间,垂直农业的局限在能源危机的连锁反应中暴露殆尽,整个行业遭受了沉重打击。

美国机器人垂直农业公司Fifth Season于去年11月关停;几乎同一时间,德国的infarm公司宣告裁员一半以上员工;法国公司集装箱农业公司Agricool于今年1月宣告破产;行业领头羊AeroFarms则于今年6月申请破产保护……这个技术中心主义的“奇迹”无疑已经跌落神坛。

在全球人口增长、气候变化进程加速的大背景下,也许制造一个内部环境完全可控的的垂直农业确实会成为应对粮食危机的可选项之一。但是资本逐利的当下,众多初创科技公司为了满足投资人的期待,只能陷入大规模扩张乃至入不敷出的死循环。

然而,垂直农业也可以作为一种更开源、更平民、更去中心化、可以被普通人居家实践的方法,以水培蔬菜的形式发扬光大。它可以作为园艺爱好,出现在自家阳台、厨房和屋顶;也可以重建人与人之间的联系、发挥教育意义,出现在社区的公共空间。

在这种状态下,垂直农业不再披着神秘的技术外衣,而成了一种生活场景:它拉近了人与食物的距离,在都市有限的土地资源里,为想要创造绿色用地的人添加一个新的选项。

也许正是这种“低技术(low-tech)“的垂直农业实践,才更能启发我们体会土地的珍贵和生产者的不易,重拾对大自然的敬畏之心,辨明环保与可持续的真义。

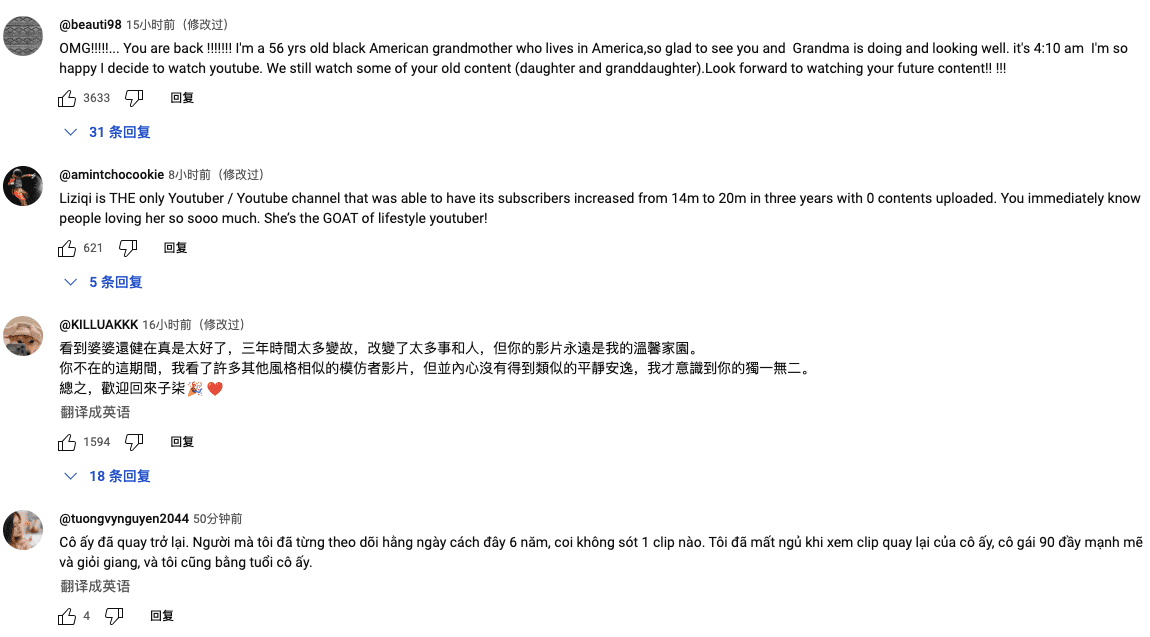

时隔三年,子柒归来。

做自媒体的,谁敢,这样长时间断更?

她敢。

谁又能断更的时候不仅不掉粉,还涨粉?

她能。

断更三年,涨粉千万。

11月12日,李子柒更新了视频,瞬间席卷了国内各大平台的热搜,在她的YouTube频道下边,汇聚了汉语、英语、泰语、意大利语、日语等多语种的欢迎归来的祝福。

最新视频,延续了她以往的国风韵味、宁静的乡村田园风格以及精美的艺术感。在那条以中国非物质文化遗产漆器为主题的视频里,她还原了漆器的制作流程,展现了传统的工艺美学。该视频发布5小时后,仅微博平台的观看量就突破了1亿。(李子柒曾拿到YouTube中文频道最多订阅量的吉尼斯世界纪录,5小时破亿的观看量)

她给这件漆器取名“紫气东来”,“漆”同“柒”。即便断更三年多,归来的李子柒,依旧是王者。目前,她在全平台拥有接近1.13亿的粉丝,新视频发布后,在微博平台,单日涨粉超过90万。

注:上图可以点击,观看李子柒最新微博视频。

每个人,每个孩子,勇敢闯,勇敢绽放,静等风来。

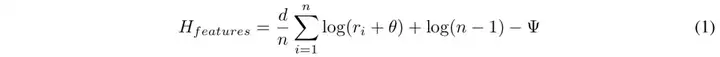

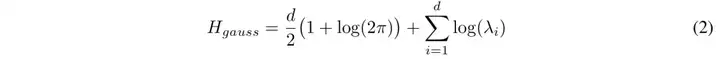

从多元高斯分布中抽取的N个随机向量的协方差矩阵遵循Wishart分布

最近搞了8张A100,训练大模型,对比了GPT4、llama 2、还有若干国内大模型,总觉得效果哪里不对,查了三天,终于发现了原因。

原来相同的汉字,编码值不同。 注意是相同的编码方式,例如都是unicode。

这里不是字体不同,是纯文本,与字体无关,相同编码方式,不同的是编码值。

例:

⻦

鸟

能看出区别吗?一个编码值是\u2ee6,一个是\u9e1f。不信邪的可以自己试试。

类似的还有很多,常用来举例说明的比较明显的是:“戶”、“户”、“戸”。

还有:⽣, 生;⼩, 小;⽟, 玉;⼤, 大;⽉, 月;⽜, 牛;⾼, 高;⼉, 儿;⼆, 二;⾦, 金;⽂, 文;⼭, 山;⾹, 香;⾉, 艮;⽴, 立;⼋, 八;⽥, 田;⽕, 火;⼦, 子……

不一一例举。

对于用多种来源未经验证的中文语料数据训练模型,尤其要注意上述问题。

对我们人类来说,是相同的字,对计算机来说,是不同的字。

果然,汉语言博大精深!

那又鸟不是鸟,那马户不是驴。

下课!

原创干货,转载请注明出处。

昨晚OpenAI推出了几大新特性

大模型创业者们在深夜里受伤

行不行啊,不行咱们就走自己的啊,已给大客户部署好啦,需要的朋友走起!

作为一枚独立开发者,需要一个清净的开发环境(笑),最近一直在寺庙生活和工作,感觉寺庙绝对是适合包括独立开发者在内的自由职业者的办公地点。

下面简单介绍一下我在寺庙的日常生活吧.

首先,我是通过在寺庙做义工的方式来换取他们的免费食宿

所以,如果你想要来寺庙,又不想花钱,就要付出自己的一些时间来帮助寺庙做事.

其实寺庙义工干的活,跟你在家里干的活是类似的,无非就是做饭,扫地这些事,只是范围更大一点罢了,比如,如果要煮饭,你可能要煮半袋米,如果是扫地,你可能要扫一整座塔(我花了三天才扫完),规律的日常劳动,对长期没有锻炼的程序员来说,感觉反而更有好处.

其次,寺庙每天的时间安排还是很规律的

6点:起床洗漱

6点30:吃早饭.

7点:开始干活,一般一两个小时搞定.

11点:吃中饭.

14点:如果师兄有安排,也要再干一两个小时的活,不过寺院干活基本都在上午.

17点:吃晚饭.

18点-21点:可以在寺庙的玻璃房里与其他义工聊聊天,或者自己去寺庙的书屋看看书都可以(书屋超级安静,非常适合看书!)

22点:没什么事就可以睡觉了.

总体下来,每天的义工时间在1-2个小时,其他时间可以自由安排,我一般利用自由时间写写代码,看看书,或者在寺庙附近爬爬山,生活还是很充实的.

另外,如果你想要来寺庙体验一下的话,需要注意以下几点

1:做义工有什么要求?

年龄:25-58周岁

性别:男女不限

时间要求:可以选择周末两天,如果是平时的话,至少一周以上.

2:吃饭住宿怎么样?

吃饭当然是素食,形式类似于自助餐,一般都是豆腐,木耳,土豆,豆芽等各种素菜,口味也是清淡为主,味道还是可以的(我发现寺庙的素食都不错).

住宿一般是标间或者三人间,寺庙会准备床单三件套.

吃住免费.

3:需要自带什么?

因为寺庙离采购的地方较远不太方便,所以最好带完整的洗漱用品和衣物:两三套换洗衣物,毛巾,牙刷,洗浴用品.

山上有可能比较冷,所以也可以带点感冒药以备不时之需.

保温杯非常有用.

4:如何去寺庙里做义工?

可以找联系我.

最后,做了两个月义工以后,我的一些感受

如果你是一枚自由职业者(独立开发者,或者自由设计师),强烈建议不要一个人呆在家里做事,一方面这会让你越来越不自律,另一方面也会让你越来越孤僻.

虽然在寺庙做义工,需要付出自己的时间帮助寺庙做事,但是这些轻体力活对自己来说其实是有好处的,并且你能够得到的,是一个安静的环境,干净的空气,免费的食宿,保持距离的社交,以及规律的生活.

所以有机会的话,推荐去体验一下在寺庙的生活,相信你会有不错的收获.

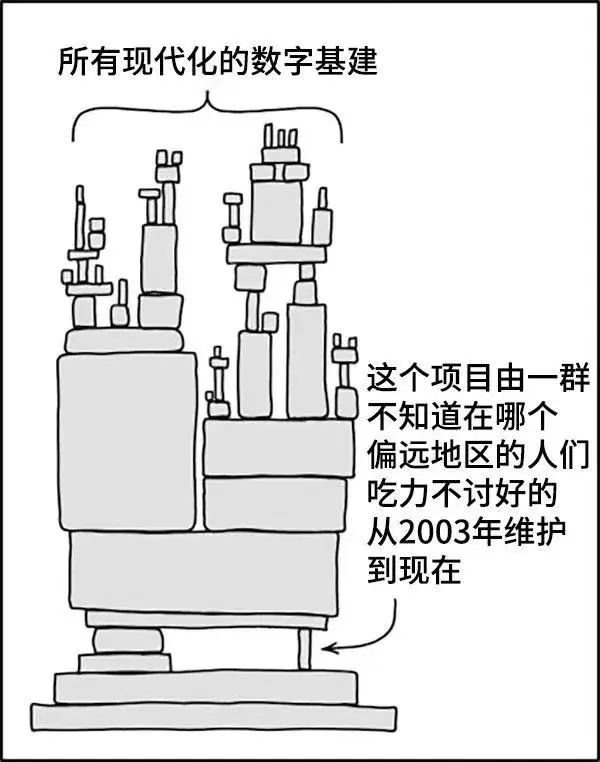

关注科技圈的朋友,前段时间应该听过这么一个事情。开源项目 faker.js 和 color.js 的开发者 Marak,一夜之间清空了所有项目,并塞进一些恶意代码。虽说 Marak 名声不大,但这两项目可是在开源界极其火爆。

Faker.js 可以帮开发者生成伪数据,Color.js 可以帮助网页着色。它俩在 NPM ( 组件库网站 )上每周下载量加一起近乎 2700 万。

所以 Marak 这通操作,让很多用户突然无法工作,引起了不小的混乱。用户应用输出乱码 ▼

当然,Marak 这么做可不是因为中午多喝了 2 杯。

而是作品一直被各大公司白嫖的同时,经济上还遇到了困难,心里不平衡引发的。

这故事里细节还挺多的,差评君简单给大家讲讲。

2020 年 10 月,Marak 发推特说它的公寓失火,家当都烧没了。希望大家走过路过,多少意思一下。

但看这寥寥无几的转发和点赞数,我估摸他是没收到多少钱。

接着,他又从小道消息得知,不少大公司都在大量使用他的项目。

而他作为作者,不仅没捞到啥钱,甚至现在都要流浪街头了。

换做是谁,可能心里都有点不爽。

于是 Marak 就发了一个通告说,不想搞免费了。

你们这些白嫖怪要么给个 6 位数的合同,要么 Fork ( 类似于复刻 )一份代码自己研究去。

然而,理他的人并不多。

后来为了生存,他基于 Faker.js 做了一个网页版的应用 Faker Cloud。

但没多久他发现别的公司也开发了一款类似的,服务正是基于 Faker.js,于是他向那个公司发邮件,问要不收购 Faker Cloud 算了。

但是对方只是敷衍了一下,没有再回应。

最后,这个拥有顶级开源项目的老哥,由于一穷,二赚不到钱,三总被白嫖,选择了删库。。

关于这件事,网友观点也不太一致。

有人说他不守规则:你都开源了,别人再怎么白嫖你,也是按规矩来的。

但也有很多的人认为“ 为众人抱薪者,不可使其冻毙于风雪 ”。

意思就是这些开发者是为大家提供便利,在他们遇到困难时,那些白嫖他们成果的公司,理应提供点支持。

不知道各位差友怎么看,差评君先就事论事:老哥删库可以,但他想法不对,推送恶意代码更不对。另外那些公司白嫖 Faker.js 在法律上没啥毛病。

看到这可能有的差友急了,你这是公开支持白嫖怪?当然不是,看看文章结尾的点赞和在看,你就知道差评君向来不鼓励大家白嫖。

在解释观点之前,大伙儿不妨先认识一下开源这个玩意。

为了更好的理解,我们把代码比喻成菜谱。

你擅长做一个菜,并为此写下一份菜谱。

开源呢,就是你把这份菜谱公开出来,用的原材料和配方,别人都能看到,也能复制一份。

当然,别人也可以根据自己口味,在你的菜谱上做点改动。

这就是开源。

但通常来讲,为了维护开源社区,代码不被滥用,大家开源时还会加一份开源协议。

大大小小的开源协议有上百个,非常复杂。目前主流的有:MIT、GPL、BSD、Apache。

它们主要区别就是,别人修改代码后是否可以闭源( 私藏起来 ),是否要遵循同样的开源协议。

图源阮一峰博客 ▼

比如你选了 GPL 协议,那别人改动你的菜谱之后,他也要公开出来,不能藏着掖着。

但如果你选了宽松点的 MIT 协议,别人改动菜谱后就无需公开,还能把它作为“ 秘方 ”,开个排档赚点钱啥的。删库这件事中的老哥 Marak,选的是 MIT 协议。

这个协议里可没规定别的公司不能用 Faker.js 赚钱,也没规定使用 Faker.js 后要付钱给 Marak。

所以人家白嫖,在法律上,确实是没啥毛病。那为什么说 Marak 想法不对呢。

首先啊,一个项目开源了,相当于给别人提供了自己的结晶,方便了大家。

第二,项目开源后,参与的人自然变多了。那大家一起改善优化,技术也会进步得快。

所以,开源本质是给大家提供便利,促进技术发展。

但 Marak 呢?他选择了 MIT 协议,就理应做好会被别人“ 白嫖 ”的准备。却因别人用他项目赚钱,自己没赚到钱,一怒之下删库甚至放入恶意代码。

这,恐怕有点违背了开源精神吧。如果每个开源维护者都像 Marak 这样,不全乱套了么。Marak 真想赚钱,其实办法挺多的。

就凭这 2 个火爆的开源项目,我想他不难找到一份好工作吧?

或者,他也可以像 Redhat 一样,提供免费版产品,当用户遇到技术问题,再提供付费支持。

要实在不行,就想躺平,也可以和之前一样,每个平台都放上赞助码。只不过人家帮你是情分,不帮是本分。

当然了,差评君写这篇文章并不是要背刺一下 Marak,而是因为这件事映射出了开源界的现状:

绝大多数开发者们和 Marak 一样,在开源项目上几乎就没啥回报。美国有一家公司叫 Tidelift,他们的产品可以帮别人管理开源项目,所以平时会和大量优秀的开发者打交道。

去年,他们做了一份《 开源维护者现状调查 》报告,有 400 人参与了调查。调查发现,46% 的开源维护者在开源项目里赚不到 1 分钱。

我们假设 1 万美元可以供一个人吃住行 1 年,那只有 13% ( 7%+1%+5% )的开发者能达标。

也就是说,10 个开发者中,仅有 1 个人能靠开源生活。真实情况可能更惨。

差评君写文章时采访了一个 7 年程序员同学,他说开源是好的,利于互联网发展。但当我问到他,开源就是用爱发电吗,如何赚钱呢。他说:我不太懂其中的商业模式。

事实上,大部分开发者和他一样。他们没有商业思维,开源时就没太考虑要怎么赚钱。关于开源带给自己的物质利益,他们能想到的,除了是把它作为个人简历,好找一份得当的工作,最多也就是放上一个收款码赚点零花钱( 收入全靠他人自愿 )。

他们想法都很纯粹,就是要促进技术发展。当然,大家都是普通人,谁会不爱钱呢?如果开源能多赚点钱,那肯定开心。

但,赚不到钱,他们也不会怎么样。当初选择开源,就已经决定用爱发电了,该更新的还会更新,该修补的漏洞还会去修补。

前段时间 log4J2 漏洞事件大家都知道吧。出事之后,有人追责甩锅,有人担心漏洞影响,却很少有人关心 log4J2 的维护者。

说出来你不信,Log4J2 这么大一个开源项目,只有 3、4 个程序员在业余时间来管理和维护。曝出漏洞后,他们第一时间就在努力修复,他们有问别人要过回报么?

虽然吃力不讨好,但他们依然坚持着。。这样的事情,这样的开源维护者,还有很多很多。我知道,我们没有赞助他们的义务,但差评君还是希望,大家可以在力所能及的地方,多给给这些人一些关注和支持。

他们把工具和知识分享出来,为别人带来便利,也加快了技术进步。他们为互联网发展带来了很大的贡献,他们在做一件非常有意义的事。

如果真要问,是什么让他们选择开源,是什么让他们坚持下来。也许 Tidelift 上的投票会给你答案。

71% 的开发者选择了 Making a positive impact on the world。——为世界创造积极的影响。

略带婴儿肥的脸庞、庄重而又不失亲和力的微笑,图片中这位不停招手的大妹子虽然看起来很普通。然而说起来大伙们可能不信,她却是无数学子眼中的女神。当然,她也是那些垄断出版商的眼中钉、肉中刺。

在不久之前,这位女神还开通了支付宝,接受来自中国用户的捐款。

有同事就立马捐了一笔小钱,说是要请女神喝几杯奶茶。

看到这儿,相信很多差友是一头雾水,她是到底怎么就女神了,还有捐款到底是咋回事儿啊,确定不是网络诈骗吗?

别急别急,今天和大伙们好好讲这位名叫 Alexandra Elbakyan 的女神,和世界最大论文盗版网站 Sci-Hub 的故事。

首先一说到国内某知 ~ 名学术网站,大伙们肯定都不会陌生。

它凭借对学术论文的垄断和高昂的查重费用,年收入近 10 亿,并且还以每年超过 10% 的涨幅向学校报价。

而国内这些机构可以说就是依葫芦画瓢,向国外的学术出版机构学的。

在世界范围内,大的期刊几乎都被 Elsevier 和 JSTOR 这样的巨头垄断。

就拿 Elsevier 为例吧,不提它四五百年的历史,光是作为一个现代公司,它就已经历经 140 多年了。

手上攒了不少顶级期刊的它,手握《 柳叶刀 》、《 细胞 》、《 四面体 》等顶级期刊。每年就有超过 250 万篇论文的发表在 Elsevier 系上。

在这一套体系下,学者不得不在这些期刊上发文,读者们别处也找不到更优质的内容,手握优质资源的 Elsevier 也因此有恃无恐,在巨人的肩膀旁建起了收费站。

它们在收着作者版面费的同时,又把论文以 8-19 美元的价格向读者出售( 这笔钱不会给作者 ),并且还向世界各地的学校收取高额的学刊订阅费。

最离谱的是,原作者下载自己的论文,也还要向出版方交钱。

多头赚钱的它们也因此拿着 30% 的利润率( 比苹果都高 ),坐拥百亿美元市值。

总得来说,把学术基础设施变成了的摇钱树的它们,让世界各地的读者还有学校都有苦说不出。

而咱们的主角,出生于哈萨克斯坦的大妹子 Alexandra Elbakyan 也曾遇到类似的问题。

当时年仅 21 岁的她正准备毕业论文,但是学校却穷到付不起学刊订阅费。

对于一个穷国家的穷学生来说,这可难坏了她。

好在有些计算机编程基础的她,很快写了个脚本,用网友分享的麻省理工的学生账号登录各大期刊网站,然后免费下载论文阅读。

虽然解决了问题,但 Alexandra Elbakyan 却渐渐发现,自己只是知识壁垒这座高墙下的一个缩影罢了。

她意识到哈萨克斯坦等发展中国家的科技落后,就和知识的资本运作相关。

因为没钱交订阅费,就等于无法获得最前沿的科技成果,没有前沿的科技经济发展就不好,经济发展不好就更交不起订阅费。

于是乎,为了让发展中国家走出这个怪圈,为了大伙们能够容易得获取知识,Alexandra Elbakyan 开始了一个伟大却又不那么符合“ 法律 ”的项目 —— Sci-Hub 网站。

2011 年,Sci-Hub 正式成立。

简单地说,它是一个论文盗版网站。上面都是她未经出版方的版权许可,用脚本下载到的论文期刊。

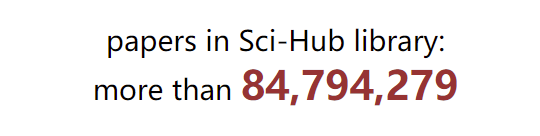

时至今日,你能够在上面免费下载到超过八千四百多万篇盗版论文。

虽然是盗版,但这网站却又是不少学者心目中的天堂,因为在这里,你和最前的沿知识之间只相差一个回车。

就像 Sci-Hub 向大众传达的三条理念那样:

1.无论你贫穷还是富有,社会地位高或低,所有人应该能平等的获取知识。

2.科学和教育资源,就不应该有所谓的知识产权和资本运作的存在。

3.科学成果应该以公开的方式发表,好让大伙们能免费阅读。

由于简单、好用、内容多, Sci-Hub 也迅速爆火,从第一年的日活 2000 人,暴涨到了如今每天有 50 多万用户在 Sci-Hub 上阅读下载文章。

甚至据说还有不少大学老师和学生,会主动捐赠出自己学校的账号( 已经交过订阅费的那种 ),好让 Sci-Hub 的脚本多爬一些论文。

而且这位自信开朗的大妹子,有时还魔性地把自己的照片放在 Sci-Hub 官网,陪伴各位学术狗度过一个又一个脱发的夜晚。

免费下论文,还陪你写论文,因此她也成为了不少人心中的女神和英雄。

就像这位老哥说的一样:如果没有 Sci-Hub——我将无法完成我的材料科学论文( 与铝合金结构形成相关的研究 )。

作为感谢,大家也常常把她写在论文的致谢中。

而就在改变了不少穷学生和穷学校的命运同时,这位大妹子的人生,却也因为 Sci-Hub 发生了巨变。

由于动了那些出版巨头们的蛋糕,2015 年,出版巨头 Elsevier 对 Sci-Hub 发起诉讼,并索赔 1500 万美元。

两年后,美国化学学会质控 Sci-Hub 侵犯版权,要求赔偿 480 万美元。

2018 年,Elsevier 又在瑞士提起诉讼。

除此之外,在瑞典、法国、俄罗斯、比利时。垄断巨头们在全球各地起诉 Sci-Hub,并且 Sci-Hub 也一一败诉。

为了逃避各国的引渡风险,女神也只好世界各地地躲藏。

而在此期间, Sci-Hub 网址虽然多次换马甲,网站却依然正常运转,储存的论文也越来越多。

但俗话说得好,断人钱财如杀人父母,看着 Sci-Hub 丝毫不收敛,垄断巨头们也不再各自为战。

在今年年初, Elesvier、美国化学学会、Wiley 等出版巨头就联合了起来,又在印度对 Sci-Hub 提起了诉讼。

或许知道了要钱指定是要不到,巨头们这次换了个要求,希望全球多国发运营商能对 Sci-Hub 发出封禁令,禁止用户访问 Sci-Hub。

在多方的施压下,网站至今也还没更新 2021 年的新论文、Sci-Hub 的推特账号也在年初被封禁。

就连女神自己也收到了邮件,说是 FBI 正在收集她的数据。

由于网站的运营开销大都来自捐款,他们还相当针对,把女神用于筹款的 PayPal 账户也被封禁了。

好在数字货币的捐款账户不受监管,而支付宝的捐款通道也在不久前上线。

看着女神一人单挑众巨头,女神有难、八分志愿!大伙们也都是慷慨相助。

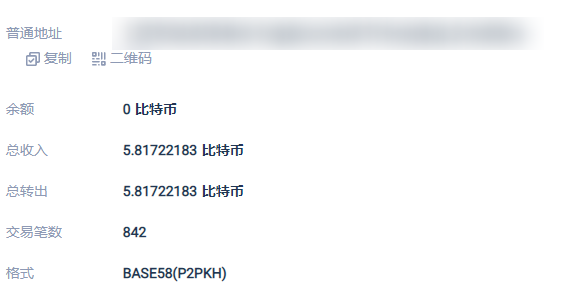

她支付宝收了多少钱我们不懂,但是数字货币的交易一般都是公开的,Sci-Hub 其中一个收款地址就共收到过 5.8 个比特币,换成现在的币价,也值一百多万人民币了。

有钱的出钱,而还有一群人选择了出力。

面对着 Sci-Hub 可能被一夜封杀、八千多万篇免费论文可能消失的风险。Reddit 网友还发起了拯救 Sci-Hub 救援行动,同女神一同作战。

而这群网友的来头可不小,身经百战的他们可为知识自由打过不少胜仗。

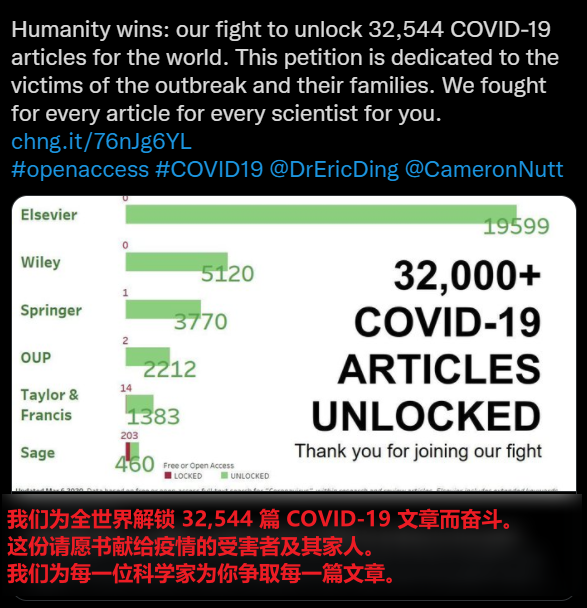

其中最有名的,就要数“ 新冠论文免费之战 ”。

在去年年初,他们就在 Sci-Hub 上整理下载了 5000 多篇的新冠病毒的“ 盗版 ”论文,并且还到处免费分享。

因为在他们看来,对于新冠的研究是全人类的事情,是拯救生命。用这些论文收费赚钱和恰人血馒头没区别。

他们还发起了情愿,希望出版方们能自发地公开所有新冠论文,以方便学者们研究。

最后,在舆论和多方的帮助下,有 3 万多篇的新冠研究论文被免费公开。

除出之外,拯救在线图书馆网站 Library Genesis、让 Library Genesis 完全去中心化活动的背后,也都有这群老哥的身影。

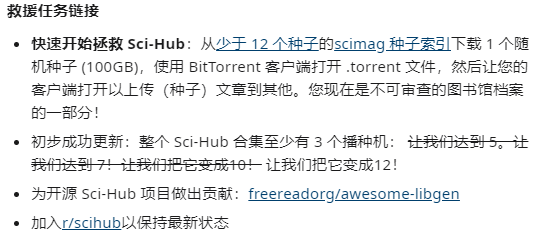

而这一次,他们选择帮助女神和 Sci-Hub。

如果要用一句话来形容他们的拯救计划的话,那就是:或许世上根本就没有 Sci-Hub,又或许人人都是 Sci-Hub。

简单地说,他们把 Sci-Hub 上的文章做成了 850 份种子,每个种子包含了 10 万篇论文。

并且通过让网友下载做种的方式,让这些资料得以保存。

为了不让女神引火烧身,他们还特别声明:这次活动都是网友们乐意,和 Sci-Hub 没有半毛钱的关系,你们别误会啊。

目前这些老哥们的初步计划已经完成,接下来,他们准备把 Sci-Hub 开源,并且完全地去中心化。

当然啦,目前 Sci-Hub 事件已经暂时告一段落,但女神、免费论文主义者,还有垄断巨头们的故事肯定依旧会继续。

最后想说的是,或许你会觉得女神和 Sci-Hub 太过极端,因为盗版的就是犯罪,盗版并不是解决问题的方式。

但我却觉得,我们的世界往往需要这样“ 极端 ”的人,因为是他们让我们看到了世界的另外一种可能。

当我们下载一篇学术文章还是要支付几十甚至上百的费用的时候,当我们看到现在的互联网的封闭、垄断的时候,有时候我会想,也许我们需要这样极致的理想主义者。

就像《 Nature 》对她的评论那样:这是一位可敬的无私的利他主义者,但同时她也是一个罪犯,这取决于你站在哪边。